„Jede PR ist gute PR, Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben“

Ich habe zwei Vornamen und einen Nachnamen und kenne die Freude, wenn sie richtig geschrieben oder in der richtigen Reihenfolge genannt werden (erstaunlich oft werden die beiden Vornamen vertauscht), oder mein Nachname richtig ausgesprochen wird (früher hieß es oft „Ah, Stiefel!“, heute eher „Ah, Steve!“, – Radio Bremen hatte mich sogar einmal zu einer Deutsch-Amerikanerin gemacht).

Der korrekte Name ist die halbe Miete, aber eben nicht die ganze, denn was nützt es, wenn gleichzeitig etwas Falsches über Dich geschrieben oder Dir bei einem Interview fremde Aussagen in den Mund gelegt werden. Eine weitere, auch nicht erfreuliche Variante ist, dass die Fakten stimmen, aber dafür der Name fehlt, dass betroffene Personen gar nicht erwähnt werden.

Mir scheint, dass das Frauen häufiger passiert als Männern, und das beeinflusst unser aller Sicht auf die Menschen, auf unsere Gesellschaft, auf die Welt und was in ihr vorgeht. Ich habe dazu keine Erhebungen gemacht, aber eine Stunde Beschäftigung mit einem Lexikon oder mit Wikipedia bestärkt diesen Eindruck. Nicht nur, dass es kürzere biographische Angaben zu weniger Frauen gibt, oft ist es auch so, dass bei einer Frau ihr Mann oder ihr Vater erwähnt werden, bei dem jeweiligen Mann aber nicht die Frau oder die Tochter. Dazu kommt das wirklich problematische generische Maskulinum, das es nicht nur in der deutschen Sprache gibt und das Frauen verschwinden lässt.

Die Henne oder das Ei – Wie ist das mit der Bekanntheit?

Letzten Donnerstag twitterte der Berliner Tagesspiegel: „#Facebook-Gründer #Zuckerberg & Gattin erwarten wieder Nachwuchs“. Auch im zugehörigen Artikel ist in der Überschrift nur von „Mark Zuckerberg und Frau“ die Rede. Eine Artikelüberschrift fällt stärker ins Auge und ist auch in Bezug auf Online-Suchergebnisse relevant. Leider taucht hier die schwangere Priscilla Chan namentlich nicht auf. Warum, weil es eigentlich nur um ihren bekannteren Mann geht? Weil nicht genug Platz war? „Zuckerberg und Chan erwarten noch eine Tochter“ wäre doch gegangen, Zuckerberg ist auch ohne Vornamen ziemlich eindeutig, zumal über der Überschrift noch „Facebook-Gründer“ steht. Gerade im Fall von Schwangerschaft und Geburt ist die Frau zudem etwas involvierter als der Mann, deshalb finde ich es auch immer wieder erstaunlich, wenn in Zeitungsgeburtsanzeigen der Mann an erster Stelle steht, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.

Eine Artikelüberschrift fällt stärker ins Auge und ist auch in Bezug auf Online-Suchergebnisse relevant. Leider taucht hier die schwangere Priscilla Chan namentlich nicht auf. Warum, weil es eigentlich nur um ihren bekannteren Mann geht? Weil nicht genug Platz war? „Zuckerberg und Chan erwarten noch eine Tochter“ wäre doch gegangen, Zuckerberg ist auch ohne Vornamen ziemlich eindeutig, zumal über der Überschrift noch „Facebook-Gründer“ steht. Gerade im Fall von Schwangerschaft und Geburt ist die Frau zudem etwas involvierter als der Mann, deshalb finde ich es auch immer wieder erstaunlich, wenn in Zeitungsgeburtsanzeigen der Mann an erster Stelle steht, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.

In einem anderen Tagesspiegel-Artikel vom 9.3., „Die R2G-WG“ – der Comic zur Berliner Koalition, wurde der neue wöchentliche Berlin-Comic von Naomi Fearn vorgestellt (Autor: Lars von Törne).

Naomi Fearn, Deutsch-Amerikanerin und Stuttgart-Berlinerin, hat von 2000 bis 2014 den Comicstrip Zuckerfisch für die Stuttgarter Zeitung gezeichnet. Seit 2014 bildet sie mit Marc Seestaedt das Gesangsduo Sticky Biscuits (das auf der 2-Jahres-Geburtstagsfeier vom Blog SchspIN spielte!). Achso, und R2G steht für Rot-Rot-Grün, das ist die derzeitige Berliner Regierungskoalition. In dem Artikel wird Naomi zwar nicht in der Überschrift oder Kurzbeschreibung erwähnt, aber ausführlich vorgestellt und auch zu ihren Comic-Inspirationen befragt. Sie nennt drei: DOONESBURY von Garry Trudeau (68), der seit 1970 erscheint, POGO von Walt Kelley (1913-73), der von 1948 bis 1975 lief, und den Webcomic SCANDINAVIA AND THE WORLD der dänischen Zeichnerin Humon.

In der Zwischenüberschrift Inspiriert von „Doonesbury“ und „Pogo“ bleibt Scandinavia and the World außen vor. Warum? Lars von Törne erklärt auf Twitteranfrage: „Beschränkung hat aber nichts mit Gender, sd. mit Bekanntheit der Genannten zu tun.“ Ich finde Bekanntheit ein seltsames Kriterium, zumal Humon und ihr Comic von Naomi nicht nur als Inspiration sondern explizit als „geliebtes Vorbild“ bezeichnet wird.

Einschub: Ich schreibe immer viel zu lange an meinen Blogtexten, diesen habe ich vor fünf Tagen begonnen. Umso mehr freut es mich, sozusagen als work in progress, folgendes verkünden zu können:

Lars von Törne hat sein Versprechen („wird bei nächster Gelegenheit geändert“) postwendend umgesetzt, Herzlichen Dank! Die Zwischenüberschrift im Tagespiegelartikel lautet nun: Inspiriert von „Doonesbury“, „Pogo“ und „Scandinavia and the World

Meine Frage bleibt: Wird über Frauen weniger berichtet, weil sie unwichtiger bzw. unbekannter sind, oder sind sie unbekannter, weil so wenig über sie berichtet wird?

Give Credit Where It’s Due – Ehre, wem Ehre gebührt

Ausgelassen werden und keine Anerkennung der eigenen Leistung bekommen widerfährt nicht nur Frauen, sondern mitunter ganzen Berufsgruppen. Die britische Illustratorin Sarah McIntyre weist darauf hin, dass selbst bei Bilderbüchern die Illustrator*innen regelmäßig vergessen werden, und der Hashtag #PicturesMeanBusiness unterstreicht, dass es nicht um gekränkte Eitelkeit sondern ganz klar um Arbeit und Geld geht. Wer weniger gesehen und weniger bekannt ist, über wen weniger gesprochen wird, der/die kann auch nur weniger Geld verlangen.

Denkt dran, die Illustrator*innen zu erwähnen: auf Buchcovern, in Rezensionen und Verkaufscharts. Warum vergessen so viele aus der Buchbranche die Illustrator*innen?

Von der Nicht-Erwähnung ist es nur einer kleiner Schritt zu Ideenklau, Urheberrechtsverletzung und Plagiat. Die britische Illustratorin Gemma Correll twittert regelmäßig zu Shops, die ihre Werke ohne Lizenz verwenden und verkaufen, aber das ist ein anderes Thema.

Auch in der Filmbranche gibt es übersehene Berufsgruppen, beispielsweise die Caster*innen, die seit längerem darum kämpfen im Vorspann eines Films genannt zu werden. Betroffen sind auch die Drehbuchautor*innen. Hierzu VDD-Geschäftsführer Jan Herchenröder:

Bevor sich Menschen überhaupt am Set versammeln können, hat ein Drehbuchautor im Schnitt anderthalb bis zwei Jahre über weite Strecken alleine an einem Spielfilm gearbeitet, dabei einen Teil des finanziellen Risikos getragen und sich all die Szenen ausgedacht, deren Realisierung dann vielen Gewerken eine intensive Zeit der Beschäftigung bringt. (…) Was am Ende die Namensnennung angeht, ist pure Leidensfähigkeit weniger hilfreich als eine Rechtsberatung bei der Vertragsverhandlung, durch die genau das „ein Film von …“ ausgeschlossen werden kann. Da die befriedigende Klärung dieser Fragen tatsächlich noch zu stark von der Marktmacht des einzelnen Autors abhängt, setzt sich der VDD weiter dafür ein, dass Mindeststandards für die Autorennennung in Deutschland eingeführt werden.

Peter Hartig: Die Filmerzähler: 30 Jahre VDD. Out-takes 20.1.17. (Hervorhebung durch SchspIN)

Dass der VDD da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten hat zeigte sich auf der Berlinale-Pressekonferenz einige Tage später. Festivaldirektor Dieter Kosslick sprach am 31.Januar u.a. über die „Frauenbeteiligung auf der Berlinale 2017“ in den Gewerken Regie, Kamera und Produktion. Warum nicht Drehbuch, warum wurden die Autorinnen ausgelassen? Nur zur Info: ihr Anteil an den 18 Wettbewerbs-Drehbüchern lag bei 25 %, vier der Bücher wurden nur von Frauen geschrieben, an einem weiteren Buch war eine Autorin beteiligt. Und das leitet über zu einem Makel, der diese Erhebung statistisch unbrauchbar macht:

Die Formulierung „Nachfolgend die Auflistung von Filmen, bei denen Frauen Regie, Kameraführung oder Produktion übernommen haben“ klingt nach alleiniger Verantwortung, aber tatsächlich wird diese oft geteilt. In der Pressemappe steht lapidar „Produktion – Wettbewerb 14“. Toll! Klingt doch nach 78 % Frauenanteil an der Produktion der 18 Wettbewerbsfilme! Oder, wenn wir die 5 außer Konkurrenz-Filme dazu nehmen, immerhin noch nach 56 %. Tatsächlich heißt die Zahl 14 nur, dass an den 23 Filmen 14 Produzentinnen in irgendeiner Weise beteiligt waren. Und ich konnte diese Zahl nicht einmal reproduzieren (Leider habe ich bis heute keine Antwort von der Berlinale-Presseabteilung auf meine entsprechende Nachfrage). Wenn ich die Angaben von der Berlinalewebseite zu den 23 Filmen auswerte komme ich auf 11 Produzentinnen und 49 Produzenten, das entspricht einem Frauenanteil von 18,3 %. Es gab übrigens keinen Film, den nur Frauen produziert hatten.

Noch ein Film: vergangenes Wochenende hörte ich bei Deutschlandradio Kultur den Beitrag Papa liebt ´ne Jüngere, aus Thailand von Patrick Wellinski, mit einem Interview zum Dokumentarfilm HAPPY von Carolin Genreith („von“ bezieht sich in diesem Fall auf Regie und Drehbuch), der von ihrem Vater und ihr selbst, und natürlich der Thailänderin Tukta handelt. Irgendwann fiel mir die fehlende Mutter auf, ich wartete darauf zu hören, was sie wohl zu der 30 Jahre jüngeren Neuen ihres Ex-Partners sagt. Aber diese Frage wurde gar nicht gestellt. Vielleicht lebt sie schon nicht mehr. Oder sie wurde einfach übersehen, vergessen.

Die einzige Konstante ist die Veränderung

Wir leben leider in einer Welt, in der Männer mehr Aufmerksamkeit bekommen als Frauen. Das ist der Normalzustand, mit dem wir alle aufwachsen, deshalb bemerken wir ihn schon gar nicht mehr. Und deshalb gibt es immer wieder großes Erstaunen über die Folgen dieses Missverhältnisses. Über die Auswirkungen auf das Selbstverständnis von Mädchen und Jungen, von Frauen und Männern, auf die Wahrnehmung der anderen Geschlechter und ihrer Fähigkeiten, auf die Arbeitswelt. Ein passendes Beispiel kursiert gerade online: Was passiert, als ein Kollege und eine Kollegin die E-Mail-Signatur tauschen. Für mich leider keine große Überraschung (die Reaktionen waren negativer, wenn die Kund*innen glauben, mit einer Frau zu kommunizieren), enttäuschend vor allem die störrische Abwehrreaktion des Chefs nach diesem Experiment.

Aber nicht alle reagieren so wie er. Im Gegenteil, ich mache immer wieder die Erfahrung (und das ist in gewisser Weise eine Fortsetzung meines letzten Blogtexts Augen auf – Stereotype), dass Menschen aufgeschlossen reagieren, wenn sie auf diese Phänomene hingewiesen werden. Sie können sozusagen lernen, Namen richtig zu schreiben, bzw. sie überhaupt zu schreiben. Dazu ein Beispiel: Filmkritiker Rüdiger Suchsland schrieb am 16.2.17 im Münchner Onlinefilmmagazin Artechock über die Berlinale und den deutschen Film:

Drei Wissenschaftler der LMU, der Münchner Universität und der Münchner Filmhochschule haben jetzt etwas genauer hingeschaut, was wirklich an den vollmundigen Behauptungen und dem Selbstlob der Berlinale dran ist.

Im gesamten Text, der sich auf diese Studie – Geschichten und Filme kennen (keine) Grenzen – bezog, wurden die Wissenschaftler*innen (1 Frau, 2 Männer) nicht genannt. Aufgrund meiner Intervention ergänzte Suchsland nachträglich ihre Namen:

Drei Wissenschaftler (…) – Tanja C. Krainhöfer, Konrad Schreiber und Dr. Thomas Wiedemann – haben jetzt etwas genauer hingeschaut, (…).

Gut! Deutlich wird allerdings hier auch wieder das Problem mit dem generischen Maskulinum, den Suchsland (der sich jüngst als Feminist bezeichnete) weiter hartnäckig in seinen Texten verwendet. Wenn wir immer nur von Wissenschaftlern, Filmemachern, Regisseuren, Managern, Firmengründern, Professoren, Technikern, Comiczeichnern usw. lesen, merken wir gar nicht, dass auch Frauen diese Berufe ausüben.

Heute morgen entdeckte ich in der U-Bahn diese Anzeige, auf dem Foto befinden sich eine jungen Frau und ein junger Mann auf einem sehr hohen Dach.

U-Bahn-Anzeige. Die Slogans heißen „Multitalent… statt Dauerpraktikant“ und „Jetzt bewerben & Traumjob sichern“

In der Zeile am oberen Rand steht „Wenn Dir ein faires Gehalt, Aufstiegschancen und abwechslungsreiche Aufgaben wichtig sind, ist der DachdeckerInnen-Beruf vielleicht genau die Herausforderung, nach der Du suchst.“ (Hervorhebung durch SchspIN). Geht doch! Die Zeiten ändern sich.

Der Test heißt Bechdel-Wallace Test

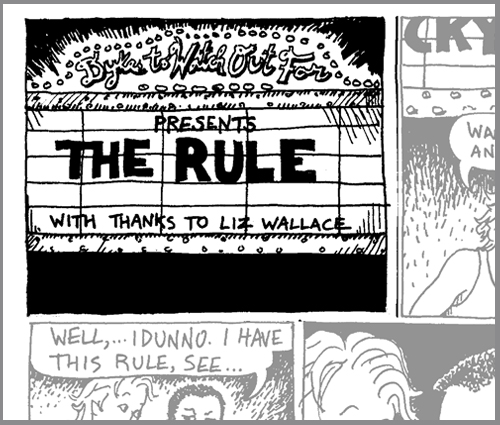

Auch in Deutschland haben immer mehr Menschen vom Bechdel-Wallace-Test gehört (3 Fragen an einen Film: Gibt es zwei weibliche Rollen? Sprechen diese Frauen miteinander? Und zwar über etwas anderes als einen Mann?). Die meisten nennen ihn allerdings immer noch den Bechdel-Test, doch das ist falsch. Die Comiczeichnerin Alison Bechdel (DYKES TO WATCH OUT FOR) hat diese drei Fragen 1985 in der Folge THE RULE ihres Comicstrips vorgestellt und als Urheberin Liz Wallace genannt, im August 2005 lässt sie auf Ihrer Webseite klarstellen:

Alison möchte noch hinzufügen, dass sie nicht die Urheberschaft für die eigentliche „Regel“ für sich beanspruchen kann. Sie hat sie von einer Freundin, Liz Wallace, gestohlen, deren Name auf dem Startbild des Comic Strips zu sehen ist.

Bechdel hat dies in mehreren Interviews wiederholt (z.B. hier: Please stop calling it the Bechdel Test, says Alison Bechdel), und auch im Geek Feminism Wiki steht ein entsprechender Eintrag.

Den Test weiterhin nur den Bechdel-Test zu nennen ist ein bisschen wie sagen „Mark Zuckerberg erwartet noch ein Kind“. Kein Drama, aber jemand fehlt. Welchen Grund könnte es geben, Liz Wallace zu verschweigen? Weil es kürzer ist? Weil Bechdel bekannter ist? Weil der Test zuerst so hieß? Die Welt verändert sich, und die Sprache mit ihr. Seit 1994 müssen Eheleute nicht mehr denselben Namen tragen, und hundert Jahre zuvor wurden Frauen womöglich auch noch mit dem Vornamen des Gatten tituliert – Angela Merkel hätte beispielsweise Frau Jochen Sauer geheißen.

Also, sagt nur noch Bechdel-Wallace-Test, alles andere ist respektlos gegenüber Liz Wallace, die den Test erfunden hat und gegenüber Alison Bechdel, die die Anerkennung teilen möchte. Außerdem:

Schreibt alle Namen richtig, bitte! Meidet das generische Maskulinum! Hinterfragt die Einträge bei Wikipedia! (werdet am besten Wikipedia-Autor*innen, um Lücken zu füllen). Und macht die Unsichtbaren sichtbar! – Egal ob es Frauen oder Männer sind, ob es um Comics, Illustrationen, Ideen, Drehbücher, Filmfestivals, Forschung, Sport oder sonst was geht. #MakeThemVisible #MachtSieSichtbar. Danke.

Lesetipps

- Autorinnen kämpfen gegen Wikipedias Frauenproblem (in futurezone.at)

- FemBio Frauen-Biographieforschung e.V. mit Datenbank, gegründet von Luise F. Pusch

- Links zu Humon bzw. ihren Comics: hier, hier, hier und hier

- Einige Twitter-Handles

- Naomi Fearn – @nome_home

- Humon – @HumonComics

- Alison Bechdel – @AlisonBechdel

- Gemma Correll – @gemmacorrell

- Sarah McIntyre – @jabberworks

- Lars von Törne – @Lars_von_Toerne

- SchspIN 🙂 – @SchspIN